ゆう

ゆう皆さんこんにちは、管理人のゆうです。

このページでは多賀大社について紹介しています。

新年の1月に参拝

というわけで、今回は新年の1月7日、滋賀県犬上郡の多賀大社へやってきました。

多賀大社は年間約170万人が訪れ、初詣では滋賀県で最も参拝客が多い大社としても有名です。

次男

次男たこ焼き、カステラ、綿菓子・・

ゆう

ゆう参拝が終わってからね・・

大きな鳥居から境内へ・・。多賀大社の入口は、他に西参道入り口、北参道入り口、東参道入り口、稲荷参道入り口もあります。

太閤橋

嫁

嫁鳥居をくぐると橋があるんですね~。

凄い角度・・

ゆう

ゆう太鼓のように丸く反った、太鼓橋やね。

豊臣秀吉が寄進した橋で、太閤橋と呼ばれてるで。

嫁

嫁太閤橋と呼ばれている太鼓橋・・ということですね。

嫁

嫁横から見ると、石の橋なんですね!

珍しい~!

ゆう

ゆう この日はまだまだ初詣に参拝する人が多いため、太閤橋は封鎖されていましたが、普段は橋の上を通れます。

お祭りでは神輿も、この橋を通りますよ。

神門を通って中へ

嫁

嫁この菊の模様、どこかで見たような・・?

ゆう

ゆうパスポートにも載ってる菊花紋で、この十六八重表菊は天皇や皇室の紋章やね。

多賀大社はもともと官幣大社やったんやで。

嫁

嫁官幣大社?

ゆう

ゆう簡単に言うと、とても格が高い神社ってことやね。

出雲大社や宇佐神宮がそうで、全国でも60くらいしかなかったんやで。

嫁

嫁滋賀県では多賀大社だけだったんですか?

ゆう

ゆう日吉大社、近江神宮、建部大社も官幣大社でした。

お多賀杓文字

次男

次男しゃもじがいっぱいあるで!

ゆう

ゆう有名なお多賀杓文字(しゃもじ)やね

嫁

嫁お多賀杓文字?

ゆう

ゆう奈良時代の女帝、元正天皇が病気になった時に、多賀大社の木でつくった杓文字とご飯を献上したら全快した・・という逸話があって、お多賀杓文字でご飯をよそうと長生きできるって言われてるで。

嫁

嫁多賀大社が延命長寿のご利益として有名な逸話の1つですね。

嫁

嫁絵馬の代わりに杓文字にお願いごとを書くんですね~。

拝殿の中にも、大きなお多賀杓文字があります。

嫁

嫁1月7日なのに、まだまだ人が多いですね~!

ゆう

ゆう2017年は元日と2日で、27万人が参拝しはったらしいで。

嫁

嫁に、27万人!?

滋賀県の人口が140万人なのに・・。

県外からもいっぱい来てはるってことですね。

嫁

嫁均整のとれた美しい社殿と木の緑、青い空・・・素敵ですね~!

ゆう

ゆう長い間多くの人に信仰されてきた神聖なパワーを感じるね。

嫁

嫁「日本の神様がよくわかる本」が愛読書のゆうさん、多賀大社はどんな神様が祀られているんですか?

ゆう

ゆう多賀大社の御祭神は、伊邪那岐命(イザナギノミコト)と伊耶那美命(イザナミノミコト)やね。

嫁

嫁イザナギとイザナミ・・。

日本版、アダムとイブ的な神様の?

ゆう

ゆうそうそう、日本の国を作ったとされる神様で、伊勢神宮の天照大御神のお父さんとお母さんやね。

昔から「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」って謡われてます。

嫁

嫁日本の総氏神ともいわれる天照大御神のご両親・・。

すごい神様が祀られてるんですね!

ゆう

ゆう日本神話で一番最初の夫婦の神様ということもあって、結婚の神様、縁結びの神様としても有名です。

さらに多くの神様を産んだということで、安産のご神徳もあるで。

嫁

嫁屋根の曲線が美しいですね~!

ゆう

ゆう日本独自の檜皮葺やね。

檜の皮を1cmづつずらしながら造ってて、釘も普通の釘だと錆びてしまうから、竹を乾燥させた竹釘を使ってます。

嫁

嫁あの渦のような紋は社紋ですか?

ゆう

ゆうそやね、三つ巴紋っていって、多賀大社の社紋の1つやね。

渦のような形は勾玉(まがたま)で、縄文時代からある古代のお守りみたいなものやで。

嫁

嫁魔除けの紋ってことですね。

ゆう

ゆうそやね、渦の形に似てるから火避けとしての意味もあるといわれてるで。

三が日は凄い人の多さですが、1月7日にもなると待ち時間は数分です。

昇殿してご祈祷してもらっている人も多くおられました。

多賀大社では、予約不要でご祈祷もしてもらえます。

おみくじやお守りを求める人で賑わう境内。

ノンアルコールの甘酒があったり・・。。

こちらはお正月以外にも営業している境内の寿命そば。

嫁

嫁寿命そば?

ゆう

ゆう多賀大社の一番有名なご利益は、昔から『延命長寿』やからね。

あの豊臣秀吉も、自分のお母さんの延命を祈願して、見事に治癒してはるで。

次男

次男馬・・?

ゆう

ゆう神様の馬と書いて、神馬舎やね。

前はここに本物の馬がいたんやって。

嫁

嫁本物の白い馬は見られるんですか?

ゆう

ゆう毎年4月22日に行われる多賀大社最大の行事、古例大祭で見られるで。

別名『馬まつり』って言われるくらい、多くの馬が見られます。

嫁

嫁この舞台のある建物は何ですか?

ゆう

ゆうこれは能を舞う、能舞台やね。

嫁

嫁能の舞が見られるんですか?

ゆう

ゆうそやね、毎年1月3日の翁始式(おきなはじめしき)で、この能舞台で舞が奉納されてます。

長男

長男でっかい岩・・?

ゆう

ゆうこれは小さな石が長い年月をかけて集まって、大きな岩になった『さざれ石』やね。

長男君が小学校で歌ってる『君が代』に出てくるで。

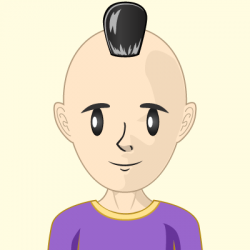

寿命石

嫁

嫁こちらは寿命石?

ゆう

ゆう昔、焼けた東大寺再建を後白河上皇から命ぜられた61歳のお坊さんが、多賀大社に延命のお願いをして、見事に大業を成し遂げて86歳まで長生きした・・最後に多賀大社を訪れて、この石の上で眠るように亡くなった・・というゆかりの石やね。

嫁

嫁祈願の白石にお願い事を書くんですね!

ゆう

ゆうこの白石はご本殿の庭に敷いて、長く祈念してもらえるんやって!

数多くある摂社で自分にあったお祈りを

嫁

嫁多賀大社の境内案内図を見ると、摂社が多いんですね~!

ゆう

ゆうそやね、それぞれお祀りしている神様のご神徳に応じてお願いしましょう。

まず太閤橋の横にあるのは、学問と受験の神様、菅原道真公をお祀りしている天満神社。

本殿の横にある、稲荷参道を歩いて行くと・・。

嫁

嫁この朱塗りの鳥居で・・お稲荷さんですね!

商売繁盛や五穀豊穣をお祈りする金咲稲荷神社のご祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)です。

嫁

嫁宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)?

ゆう

ゆうお稲荷さんで親しまれている神様やね。

京都の伏見稲荷大社のご祭神と同じ神様やで。

安産をお祈りする子安神社。他にも五穀豊穣の年神神社、子授けの熊野新宮など、合計15の摂社があります。

国指定の名勝 奥書院・庭園

多賀大社には国指定の名勝、奥書院と庭園があり、別途300円で拝観できます。

奥書院は江戸中期の1774年に建てられたもので、滋賀県の文化財に指定されています。

嫁

嫁襖絵が渋いですね~!

ゆう

ゆう狩野派の絵師が描いたものやって。

金地を基調としてて、ゴージャスやね。

末っ子

末っ子恩返し!

ゆう

ゆうそうそう、絵本で見てる鶴やね。

国指定の名勝となっている庭園は、安土桃山時代のもので、豊臣秀吉が母(大政所)の病気平癒を祈願して奉納した1万石で築造されたものと伝えられています。

境内の文化財を見てみよう

次男

次男でっかい釜?

ゆう

ゆうそやね、江戸時代にあった大造営と大規模修復工事の記念品といわれてるで。

長州や土佐の維新志士らが密会を行っていたという文庫。

なぜ多賀大社にあるのか・・というと、幕末の多賀大社の神職の邸内にあったというものです。

多賀大社最大のお祭り、古例大祭(多賀まつり)の神輿が奉安されている神輿庫。

次男

次男これは何?

ゆう

ゆうこれは釣鐘やね。

お寺にあるやつね。

次男

次男でもここ、神社やで?

ゆう

ゆう昔は神仏習合っていって、神社とお寺が一緒になってたからね。

この鐘は全国でも5本の指に入るほど大きいんやって。

次男

次男鐘が見えないんやけど・・

ゆう

ゆう鐘を鳴らす棒(橦木)が見えるだけやね(^^;

嫁

嫁太閤蔵?

神門の前にあった太閤橋と同じ感じですか?

ゆう

ゆうイッェース!

豊臣秀吉がお母さんの病気が治るように祈願して、見事に治癒した時に奉納された1万石で建てられた1つやね。

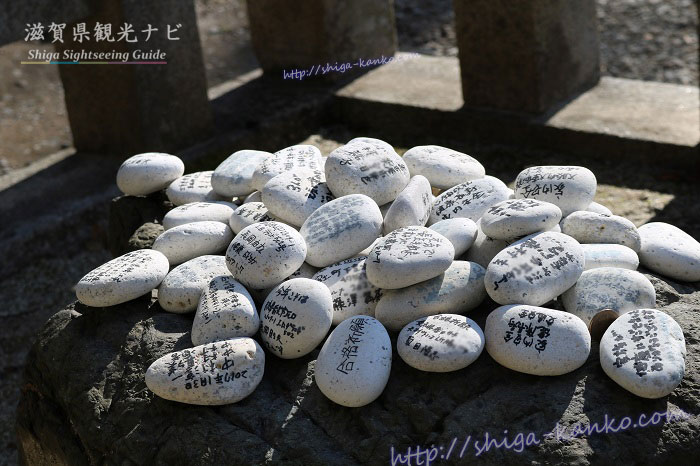

お土産に、多賀やの糸切餅は外せません!

嫁

嫁ゆうさん、何かお土産買って帰りましょうか?

ゆう

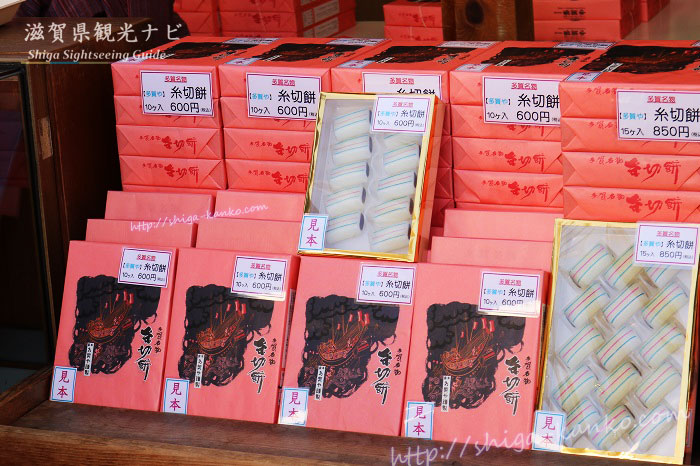

ゆう多賀大社といえば、多賀やの糸切餅が超有名やで!

多賀大社の門前にある、大きな杓文字が目印の『多賀や』

杓文字やお箸、和菓子、漬物など色々なお土産があるなか・・。

圧倒的な存在感を放つ、店先の蒸し器。

そう、この蒸し器で作っているのが名物の糸切餅です。

糸切餅は10個入り600円、15個入り850円と、なかなかリーズナブルなお土産です。

嫁

嫁何個入り買いますか?

ゆう

ゆう自分たちだけで食べるものやし、10個入りにしよか。

嫁

嫁鮮やかなのに上品な色ですね~!

なんで糸切餅っていうんですか?

ゆう

ゆう長いお餅を包丁じゃなくて、長寿を願って糸で切ってるんやって。

ゆう

ゆうどれどれ・・いただきまーす。

嫁

嫁和菓子の好きなゆうさん、どうですか?

ゆう

ゆう旨い、めっちゃ旨いわ!

羽二重餅のように柔らかくて、米粉の自然な甘さが美味しいね~!

嫁

嫁ほんとだ、こし餡も控えめで上品な甘さですね。

これはもっと入ってるのでも、全然食べられましたね。。

糸切餅、お茶と一緒にいただくと最高です。

晴れ晴れとした、身が引き締まる思いで多賀大社を後にしました。

別宮の胡宮神社

こちらは多賀大社から数km離れた場所にある、別宮の胡宮神社。

社務所庭園は国指定の名勝にもなっています。

紅葉の時期はライトアップもあり、静かで落ち着いたおすすめのスポットです。

ゆう

ゆう多賀大社編は以上になります。

最後までありがとうございました(^^